Anton, le formidable héros de l'Allemand

Ole Könnecke, haut comme trois pommes, nous revient dans une cinquième histoire traduite par l'école des loisirs, délicieuse à nouveau (faire l'impasse sur celle avec le Père Noël, à La Martinière Jeunesse, ratée, lire

ici), drôle, à hauteur d'enfant. Ce petit bonhomme est mon chouchou absolu, je le reconnais. Surtout quand il se mesure à son ami Lukas.

L'album

"Anton est-il le plus fort?" d'

Ole Könnecke (traduit de l'allemand par

Florence Seyvos, l'école des loisirs, 36 pages) s'inscrit en continuité des précédents, "Anton et les filles" (2005), "Anton est magicien" (2006), "Anton et la feuille" (2007) et "Anton et les rabat-joie" (2013). En continuité car il aborde une nouvelle question d'enfant, la compétition. Une question d'enfant parce que souvent des adultes, ou l'école, la lui ont inculquée, mais c'est un autre débat.

|

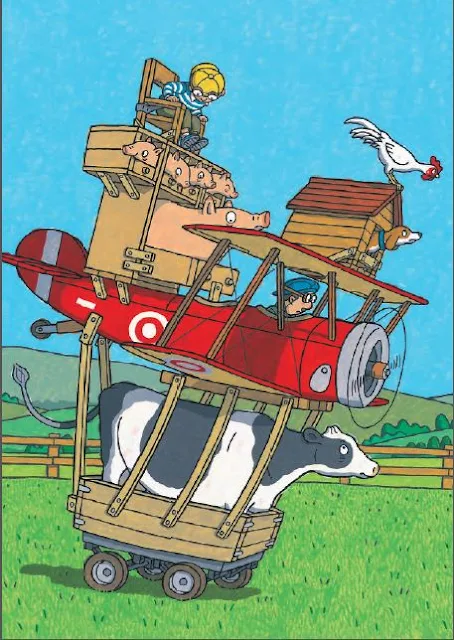

| Tout est dit entre Anton et Lukas. (c) l'école des loisirs. |

L'album commence l'air de rien: Anton arrive, avec son beau chapeau de mousquetaire. Il croise son ami Lukas, équipé d'un casque à cornes - à noter, la variété des couvre-chefs au fil des livres. Les deux petits mecs vont tout de suite (jouer à) se mesurer. L'annonce:

"Je suis plus fort que toi". La réponse:

"Ha, ha!" Les preuves: et vas-y que je te soulève une pierre, et vas-y que tu en soulèves une encore plus grosse.

On va se rendre compte peu à peu que les objets utilisés dans ce qui ne sont pour finir que des joutes verbales sont représentés de telle sorte qu'on comprend qu'ils sont imaginaires. Chapeau à la mise en page sur fond blanc qui centre l'attention sur les deux jeunes coqs montant sur leurs ergots, au dessin aussi sobre qu'expressif ainsi qu'au texte concis et efficace.

|

| Surenchères en tous genres. (c) l'école des loisirs. |

Vexé, Anton revient avec trois troncs d'arbre. Pas de quoi impressionner Lukas qui se ramène avec un piano, droit heureusement. De quoi voir qui est le plus fort et entendre qui fait le plus de bruit. Les compères rivalisent de surenchères pour le plus grand plaisir du lecteur. Ce dernier a vite compris que si ces manifestations de force n'hésitent pas à se faire violentes, elles sont impossibles. On n'a jamais vu de si petits enfants manipuler de si gros maillets ou de si grands revolvers. C'est là la force des livres, permettre de vivre ses désirs sur le papier.

La dispute se poursuit et les exagérations aussi. Mais à un moment, il faut bien arrêter de se bagarrer. Le tout est de trouver comment, sans tomber dans le déshonneur. La meilleure solution n'est-elle pas de déterminer un ennemi commun à abattre? Anton et Lukas s'en trouvent un, que le lecteur appréciera à sa juste valeur. Porte de sortie honorable à leur différend, mis en sourdine à cet instant....

Ole Könnecke a le don d'épingler avec humour des traits de caractère enfantins sans les ridiculiser pour autant. Il observe ces deux jeunes mâles, il raconte, il permet à chacun d'exister grâce à l'imaginaire et trouve une issue convenable pour autant qu'on aime sourire. L'Allemand établit ainsi une belle complicité avec ses jeunes lecteurs et montre qu'être amis, c'est aussi se disputer. Etre garçon, est-ce être le plus fort, glisse-t-il encore en filigrane. Quant à ses images, elles croquent à merveille les expressions des deux bretteurs - ah, leurs chapeaux qui se soulèvent et leurs bouches qui s'ouvrent ou se réduisent à rien - et, rapportées au texte, elles procurent une formidable lecture.

|

| Les surprises se suivent. (c) l'école des loisirs. |

Les précédents albums d'Anton

"Anton et les filles"

Ole Könnecke

traduit de l'allemand par Florence Seyvos

l'école des loisirs, 2005

Dix ans déjà qu'on a découvert avec bonheur le tombeur du bac à sable! Comme le temps file! Seau, pelle et "supergrossevoiture" rouge, Anton pense avoir ce qu'il faut pour draguer les demoiselles occupées à jouer dans le bac à sable. Mais la réalité peut être cruelle avec les machos. Ole Könnecke observe finement les choses de la vie et les rend avec une tendresse amusée et amusante.

|

| Anton débarque. (c) edl. |

Comme les filles du bac à sable, on nie un peu Anton et ses grands airs du début. Mais quand le gros cou tombe en faisant le malin, on est prêt(e) à aller le consoler et à lui donner un gâteau, exactement comme les demoiselles du bac à sable. Et même à prendre en compte son existence, maintenant qu'Anton est devenu un petit humain qui pleure parce qu'il s'est fait mal. Et même, aussi, on est prêt(e) à jouer avec lui, surtout qu'on dirait que ça l'amuse de jouer avec nous les filles. Du moins, avant que ne déboule un Lukas suréquipé !

Avec ses illustrations orange qui se détachent bien sur les fonds blancs, l'album épingle avec beaucoup d'humour des scènes vécues à hauteur de trois pommes - déjà bien sexuées, sans moraliser. Ouf. Un garçon qui essaie d'impressionner les filles, c'est une histoire vieille de quelques siècles, non?

"Anton est magicien"

"Anton est magicien"

Ole Könnecke

traduit de l'allemand par Florence Seyvos

l'école des loisirs, 2006

Une histoire simplissime, dans de chaleureuses tonalités d'ocre orangé: un marmot joue à être magicien. Un traitement parfait de justesse, à la fois complice du héros dont on a envie de croire le jeu et complice du lecteur qui voit bien ce qui se passe réellement. C'est du grand art de réussir le doublé sans faux pas, en quelques coups de pinceau et à peine davantage de texte. Ole Könnecke joue magistralement du rapport texte - images, sachant ce que doit être une histoire à hauteur d'enfant.

|

| Turban magique. (c) edl. |

Tout commence quand Anton examine, un turban à plume sur la tête, une affiche vantant en anglais Sorcar, le plus grand magicien au monde. La couleur est annoncée:

"Anton a un chapeau de magicien. Un vrai." Le héros va donc faire de la magie. Faire disparaître un arbre, pourquoi pas? Il se met à l'œuvre, turban enfoncé jusqu'au nez, mains tout agitées. Que va-t-il se passer? Réponse en page suivante bien entendu. Un peu dépité de son échec, Anton tente un nouvel essai avec un oiseau, plus petit.

Concentration, mouvement du turban et des doigts menus:

"Anton fait de la magie..." La suite est facile à deviner, mais on s'amuse follement à la découvrir. L'oiseau a disparu: ce qui confirme Anton dans son impression qu'il est magicien. Suit alors la rencontre avec Lukas, l'ami dubitatif qui s'évapore lui aussi. Ne se serait-il pas transformé en oiseau (ce dernier est revenu)? Anton est fier. Jusqu'à ce que les filles arrivent avec Lukas, annonçant que l'oiseau de Greta a disparu... Le joyeux méli-mélo permet à Anton de montrer tout son talent de magicien. La bonne humeur qui émane de ces pages est terriblement communicative sans qu'on ne puisse y soupçonner de magie. Plutôt le talent d'un auteur qui a une notion juste de l'enfance.

"Anton et la feuille"

"Anton et la feuille"

Ole Könnecke

traduit de l'allemand par Gilda Roth

l'école des loisirs, 2007

Les travaux d'automne de mon héros chéri. Muni de son chapeau et de son râteau, il a ramassé toutes les feuilles, sauf une, qui le nargue, lui et ses copains habituels appelés à la rescousse, Lukas et aussi les filles Greta et Nina.

|

| La situation est claire. (c) edl. |

Ils ne sont pas trop de quatre pour attraper cette feuille récalcitrante qui s'échappe, s'envole, décolle... Ils ne sont pas trop de quatre mais ils ne savent pas trop lequel d'entre eux l'a ramassée... Toujours la même vivacité de trait et d'esprit chez l'auteur-illustrateur allemand.

"Anton et les rabat-joie"

Ole Könnecke

traduit de l'allemand par Florence Seyvos

l'école des loisirs, 2013

Encore une aventure d'Anton fort réussie, sans un faux pas. Pas d'inquiétude: s'il y est beaucoup question de mort, il s'agit de mort pour jouer.

Tirant son chariot bien garni de bonnes choses à manger et à boire, Anton rejoint ses copains, Greta, Nina et Lukas, en train de jardiner.

"Si vous me le demandez très gentiment, vous aurez peut-être un peu de jus de pomme et un petit gâteau", leur glisse-t-il. Mal vu! Les autres sont vexés par la formule et déclinent l'invitation: pas le temps, du travail…

"On ratisse, on bêche et on bine", lui dit Lukas. Pire, ils ne veulent pas qu'il travaille avec eux puisqu'il n'a pas apporté d'outil!

|

| Anton se montre presque définitif. (c) edl. |

La tension monte d'un cran. Anton se met à crier:

"JE M’EN VAIS!" Pire, il menace de ne plus jamais revenir parce qu'il sera mort! De fait, un Anton tout contrarié s'en va, s'allonge par terre, est mort - mais dément le texte en soufflant sur une feuille qui s'est posée sur son visage. Il ne reste pas seul longtemps. Lukas arrive, l'interroge et a immédiatement l'idée de creuser une belle tombe à son ami. Sauf que les deux filles n'apprécient pas du tout qu'on leur vole une pelle. Du coup, Lukas boude aussi, se couche par terre pour être également mort. Arrive alors Nina, en dispute avec Greta:

"Je me couche et je suis morte!"

Il ne manque plus que Greta pour que le compte soit bon. Il l'est: elle déboule, est morte aussi. Il faut saluer une fois de plus le talent d'

Ole Könnecke, fin observateur de l'enfance et de ses remous, pour saisir ses personnages et les poser côte à côte sur les pages à fond blanc. C'est sobre, graphique, esthétiquement réussi et très éloquent.

Le quatuor se montre jusqu'au-boutiste: ni la pluie ni le chien ne parviennent à les distraire de leur mauvaise humeur apparente. Car il s'agit bien sûr d'un jeu. Un jeu qu'interrompra une cohorte de fourmis baladeuses. Que faire alors, à part filer? Greta, Nina, Lukas et Anton s'encourent à toutes jambes. Et pour aller où? Pour, évidemment, savourer ensemble et tout sourire un goûter de gâteaux et de jus de pomme.

|

| Anton for ever. (c) edl. |

+%C2%A9+Frank+Juery+.jpg)