|

| Pauline Valade a reçu le prix Prem1ère 2025. (c) RTBF. |

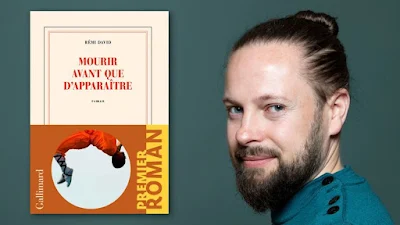

Comme chaque année depuis 2007, les auditeurs ont choisi le prix Première 2025 (5.000 euros et une résidence d'écriture de deux semaines à l'ALBA, la Maison des Talents Partagés, à Charleroi). Il a été décerné pour la dix-neuvième fois le jeudi 13 mars à la Française Pauline Valade pour "Bruno et Jean" (Actes Sud, 2024, 368 pages). Hasard du calendrier, c'est le dernier premier roman à avoir été présenté à l'antenne de la RTBF durant les jours précédent la Foire du Livre de Bruxelles (lire ici). Son livre a été choisi par un jury composé de dix auditeurs et auditrices de La Première dans une sélection de dix premiers romans proposés par un comité de professionnels du livre.

"Bruno et Jean" est basé sur un fait

historique. Le 6 juillet 1750, à Paris, Bruno Lenoir et Jean Diot meurent

étranglés puis brûlés en place de Grève à Paris. Ils avaient été arrêtés

plusieurs mois plus tôt. Ils seront les derniers condamnés à mort pour

homosexualité en France. Historienne de formation, chercheuse en histoire et

professeur agrégé,

Pauline Valade a

découvert ce fait divers discret lors de ses travaux. Elle a voulu le rendre

public par le biais d'un roman mêlant fiction et réalité. Un texte long, à

l'écriture baroque, avec beaucoup de longues descriptions et de répétitions,

dans lequel les lecteurs se sont glissés plus facilement que moi.

"Bruno et Jean" est basé sur un fait

historique. Le 6 juillet 1750, à Paris, Bruno Lenoir et Jean Diot meurent

étranglés puis brûlés en place de Grève à Paris. Ils avaient été arrêtés

plusieurs mois plus tôt. Ils seront les derniers condamnés à mort pour

homosexualité en France. Historienne de formation, chercheuse en histoire et

professeur agrégé,

Pauline Valade a

découvert ce fait divers discret lors de ses travaux. Elle a voulu le rendre

public par le biais d'un roman mêlant fiction et réalité. Un texte long, à

l'écriture baroque, avec beaucoup de longues descriptions et de répétitions,

dans lequel les lecteurs se sont glissés plus facilement que moi.

Quelle est votre réaction au prix Prem1ère que vous recevez pour "Bruno

et Jean"?

Le prix me touche parce que c'est un prix de lecteurs. François Mauriac a dit: "A partir du moment où il prend la plume, l'auteur est responsable publiquement de chacune de ses phrases". J'ai voulu les emmener dans le Paris d'alors avec une approche sensorielle, par besoin de comprendre ce qui s'y est passé.Comment êtes-vous devenue historienne?

J'ai voulu être historienne depuis que je suis petite fille. J'ai grandi dans une grande maison bourgeoise avec un passé. Je lisais la Comtesse de Ségur. Je me demandais déjà alors ce qui s'était passé avant moi dans ces murs. Mes jeux me portaient à faire comme autrefois, à me plonger dans un monde qui n'était pas le mien. J'ai fait des études d'histoire à l'âge de dix-huit ans, pour acquérir les connaissances nécessaires afin d'écrire un roman. J'ai finalement fait un doctorat avant de revenir l'idée de la fiction.

Comment passe-t-on d'historienne à romancière?

Ce sera donc l'histoire vraie de "Bruno et Jean".Je suis historienne, chercheuse en histoire et professeur agrégé. Mes recherches portent sur Paris au XVIIIe siècle. J'ai consacré ma thèse de doctorat aux réjouissances monarchiques à cette époque, à la joie populaire sur la voie publique. Je suis tombée par hasard sur une chronique rapportant une exécution le 6 juillet 1750 pour "crime de s…", le mot sodomie n'était pas écrit. Les contemporains ne la comprennent pas, les deux hommes étaient en prison depuis longtemps (ndlr pour l'époque). Ils pensaient la peine commuée. On n'a pas crié le jugement. Beaucoup de choses dérogent au rituel. Une plaque commémorative existe à Paris.

La plaque parisienne.

Après mon doctorat, j'ai voulu retourner à mes premières amours, la littérature, l'écriture. J'ai voulu passer par la littérature pour déjouer le sens de l'Histoire, redonner chair à Bruno et Jean, les incarner. Aux archives, j'ai trouvé le PV de leur arrestation, leurs interrogatoires, des extraits des requérants, la mention du bûcher et de leur étranglement.Comment s'est construit votre premier roman?

Les deux premiers tiers de mon livre sont de la fiction nourrie d'archives, le dernier tiers, à partir de leur arrestation, est un récit tiré des archives. J'ai voulu créer une empathie fictionnelle avec Bruno, Jean et les personnages secondaires dans la première partie avant de relater ce qui leur est arrivé. C'est pour cela que je glisse des bribes d'archives dans le texte.Votre livre est gros.

D'où viennent Rosine, Paulin Lajoie, Demi-Lune?Le livre est long, 366 pages. Je me suis juste laissé aller. Le texte a été repris tel quel par mon éditrice, Aude Gros de Beler. Il n'a pas été retravaillé. J'ai écrit comme je voyais les choses. J'avais un besoin essentiel de raconter, de poser le décor, d'immerger le lecteur. C'est pourquoi mon texte est pictural. Il est comme un tableau, touche par touche, mot par mot.

Pauline Valade. (c) DR.

Je n'avais pas de plan mais une ossature en deux tiers un tiers. J'ai d'abord écrit la fin, ensuite j'ai rembobiné l’histoire. Le vocabulaire fait partie de la restitution. Les expressions populaires donnent du réalisme. Pareil pour les notes de bas de page. J'ai voulu prendre le lecteur par la main, via le vocabulaire et le contexte et lui dire: je t'emmène là.

Les personnages secondaires se sont imposés à moi. A force de lire sur ce Paris, de me plonger dans les archives, il me fallait Lajoie, la plume qui consigne la désinvolture de ce siècle. Il me fallait un personnage féminin qui ait du caractère, Rosine. Demi-Lune est plus jeune. Chacun incarne une réalité du Paris de ce XVIIIe siècle. Quant au juge, c'est moi qui lui prête ses interrogations. Les archives parlementaires ont été brûlées avec Bruno et Jean. Via le procureur, j'ai eu des traces des interrogatoires. Cela a été un processus incompréhensible, incontrôlé, sans explication rationnelle. Car à l'époque, l'homosexualité est banale. On est soucieux de la morale mais on sait composer.Le passé éclaire-t-il le présent?

Oui, on ne tire aucun enseignement du passé mais il nous éclaire car il donne une mémoire du passé. Cette mémoire nous permet de s'ancrer dans le présent pour construire quelque chose de mieux ou pas, pour donner une conscience. Effacer le passé comme il est souvent demandé, c'est la négation de la pensée. Il faut faire du passé un élan au risque que cela recommence.Quels sont les auteurs que vous aimez lire?

J'ai une passion pour Emile Zola depuis l'adolescence. J'aime aussi tous les auteurs du courant naturaliste du XIXe siècle. Je lis moins la littérature contemporaine.D'autres livres en préparation?

Je suis en train d'écrire deux livres d'histoire et un livre de fiction qui sera un contrepoint à celui-ci.

Les neuf autres premiers romans sélectionnés

- "Pas d'ici", d'Espérance Garçonnat (Rivages)

- "Tombée du ciel", d'Alice Develey (L'Iconoclaste)

- "Ma fille", de Mathilde Dondeyne (Rouergue)

- "La Femme du lac", de Sandra de Vivies (Cambourakis)

- "Le chagrin moderne", de Quentin Jardon (Flammarion)

- "La fiancée de personne", d'Ava Weissmann (Le Tripode)

- "Mythologie du .12", de Célestin de Meeûs (Éditions du sous-sol)

- "Une trajectoire exemplaire", de Nagui Zinet (Joëlle Losfeld)

- "Challah la danse", de Dalya Daoud (Le Nouvel Attila)

- 2024 Sébastien Bailly pour "Parfois l'homme" (Le Tripode, 2023, lire ici)

-

2023 Anthony Passeron pour

"Les Enfants endormis" (Globe, 2022,

lire

ici)

- 2022 Mario Alonso pour "Watergang" (Le Tripode, 2021 lire ici)

- 2021 Dimitri Rouchon-Borie pour "Le Démon de la Colline aux Loups" (Le Tripode, 2020, lire ici)

- 2020 Abel Quentin, pour "Sœur" (Editions de l'Observatoire, 2019, lire ici)

- 2019 Alexandre Lenot, pour "Écorces vives" (Actes Sud, 2018)

- 2018 Mahir Guven, pour "Grand frère" Editions Philippe Rey, 2017, lire ici)

- 2017 Négar Djavadi, pour "Désorientale" (Liana Levi, 2016, lire ici)

- 2016 Pascal Manoukian, pour "Les échoués" (Éditions Don Quichotte, 2015, lire ici)

- 2015 Océane Madelaine, pour "D'argile et de feu" (Les Busclats, 2015, lire ici)

- 2014 Antoine Wauters, pour "Nos mères" (Verdier, 2014, lire ici)

- 2013 Hoai Huong Nguyen, pour "L'ombre douce" (Viviane Hamy, 2013)

- 2012 Virginie Deloffre, pour "Léna" (Albin Michel, 2011)

- 2011 Nicole Roland, pour "Kosaburo,1945" (Actes Sud, 2011)

- 2010 Liliana Lazar, pour "Terre des affranchis" (Gaïa Éditions, 2009)

- 2009 Nicolas Marchal, pour "Les Conquêtes véritables" (Les Éditions namuroises, 2008)

- 2008 Marc Lepape, pour "Vasilsca" (Éditions Galaade, 2008)

- 2007 Houda Rouane, pour "Pieds-blancs" (Éditions Philippe Rey, 2006)

%20Jessica%20Jager.JPG)